Zytologische Untersuchungen

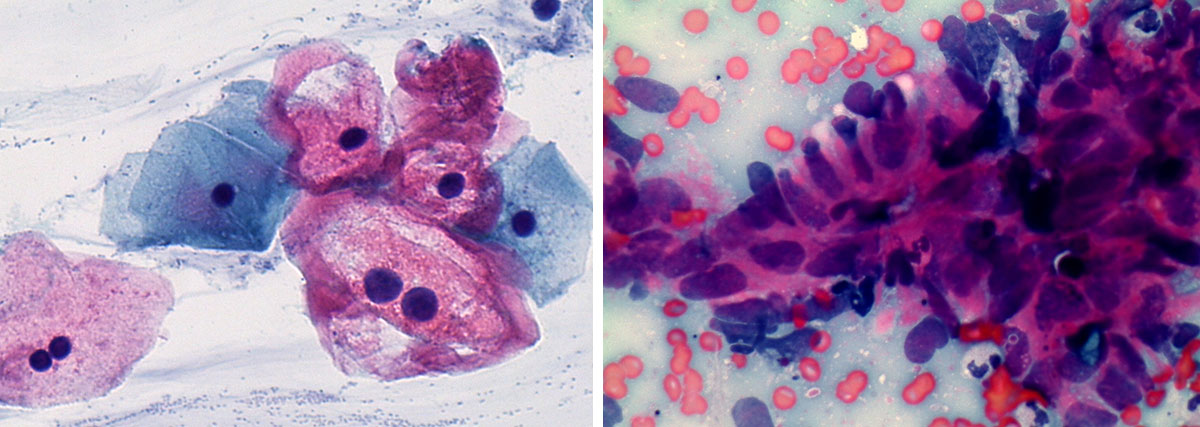

Bei der zytologischen Untersuchung werden einzelne Zellen und Zellverbände schonend entnommen, gefärbt und unter dem Mikroskop untersucht.

Die Entnahme erfolgt entweder direkt von der Haut oder Schleimhaut (Exfoliativzytologie, z.B. Gebärmutterhals, Mundschleimhaut) oder es werden Körperflüssigkeiten untersucht (Punktionszytologie, z.B. Pleuraerguß, Ascites). Schließlich können auch innere Organe mit sehr feinen Nadeln punktiert werden um Zellmaterial zu gewinnen (Aspirationszytologie, z.B. Schilddrüse, Knochenmark, Lymphknoten).

Zytologische Untersuchungen geben Aufschluss darüber, ob bei den entnommenen Zellen reaktiv-entzündliche oder neoplastische Veränderungen bestehen.

Gynäkologische Zytologie

Das Institut für Pathologie und Zytologie Marburg hat einen besonderen Schwerpunkt in der gynäkologischen Vorsorgezytologie. Wir beurteilen ca. 60.000 Zervixabstriche pro Jahr. Hierzu werden die Präparate von speziell ausgebildeten Assistenten (CTA) und Pathologen beurteilt und ein standardisierter Befund nach der Münchner Nomenklatur III erstellt. Diese seit Juli 2014 verbindliche Nomenklatur berücksichtigt neue Erkenntnisse in der Tumorbiologie des Zervixkarzinoms und seiner Vorstufen und trägt dem gestiegenen Anspruch an die Sensitivität, neuesten statistischen Auswertungen und der Vergleichbarkeit mit dem international verwendeten Bethesda-System Rechnung. Ziel ist es, anhand standardisierter Kriterien eine möglichst präzise Aussage über das biologische Verhalten einer detektierten Läsion zu erlangen. Darüber hinaus können im zytologischen Präparat relevante Infektionen und mögliche Erreger diagnostiziert und Aussagen zum Proliferationsgrad getroffen werden.

Neben der konventionellen Zytologie kommen heute moderne und qualitativ hochwertige Untersuchungsmethoden zum Einsatz, die es ermöglichen, den positiven Prädiktionswert der Untersuchung noch zu steigern. Das humane Papilloma-Virus (HPV) ist in der Pathogenese des Zervixkarzinoms von entscheidender Bedeutung. Die Mechanismen der Infektion, Integration in das Erbgut, onkogenen Transformation aber auch Remission werden immer detaillierter beschrieben und in ihrer Bedeutung verstanden. Als weitere Methode steht die Dünnschichtzytologie (Thin Prep ®Pap Test) zur Verfügung.

Nachweis von für das Zervixkarzinom und seinen Vorstufen bedeutsamen HP- Virus Subtypen mittels der PCR- Methode

Es sind aktuell weit mehr als 120 humane Papilloma-Virus Subtypen bekannt, von denen mehr als 40 die Genitalorgane befallen können. Ein Teil der Viren führt zur Entstehung harmloser Feigwarzen (Condylome), andere lösen Infektionen der Cervix uteri aus, die mit dem Risiko einer onkogenen Transformation einhergehen.

Virussubtypen mit hohem onkogenen Transformationsrisiko

(sogenannte high-risk-Typen): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82

Virussubtypen mit niedrigem onkogenen Transformationsrisiko

(sogenannte low-risk-Typen): 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81

Der Nachweis eines HPV-Infektion hat ohne weitere additive Methoden und Korrelation mit dem konventionellen Abstrichbefund nur einen geringen positiven Vorhersagewert für die Entstehung einer schweren Dysplasie oder eines Zervixkarzinoms, da 90 % der HPV-Infektionen innerhalb von zwei Jahren auch ohne Therapie ausheilen. Ein isolierter Virusnachweis ohne zytologisches oder kolposkopisches Korrelat wird daher von mehreren Fachgesellschaften als alleiniges Vorsorge- und Früherkennungsinstrument kritisch beurteilt.

Extragynäkologische Zytologie

In gewonnenen Flüssigkeiten werden durch Zytozentrifugation Zellen angereichert und konventionell zytologisch beurteilt. Histochemische Untersuchungen (PAS-Reaktion, Berliner-Blau-Reaktion zum Eisennachweis) sind ebenso möglich wie der Nachweis von Erregern (Ziehl-Neelsen-Färbung für säurefeste Stäbchen) und immunzytologische Methoden (Lymphozytensubtypisierung).

In der Regel gelingt es, angereicherte Zellen in ein eiweißhaltiges Medium zu überführen und somit der histologischen Bearbeitung zugänglich zu machen (Zytoblock-Technik).

An dem so aufbereiteten Material können weitere immunzytologische und molekulare Untersuchungsmethoden eingesetzt werden.

Aspirationszytologie

Aus jeder für die Feinnadel-Punktion zugänglichen Region des Körpers können durch Aspiration Zellen und Zellgruppen gewonnen werden. Diese werden in der Regel konventionell zytologisch beurteilt. Im Kontext mit den klinisch-bildgebenden Befunden wird der zytologische Befund erstellt. In Anlehnung an die Münchner Nomenklatur kann eine Einstufung der Veränderungen in verschiedene Befundgruppen erfolgen, z.B. Gruppe I negativ = benigne bis Gruppe V positiv = maligne.